Grünschnittroggen hat in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen. Als spätsaatverträgliche Winterzwischenfrucht schützt er vor Erosion und Nitratauswaschung über Winter und liefert im Frühjahr gutes Futter für die Biogasanlage und die Rinderfütterung. Wibke Imgenberg und Michaela Schlathölter berichten über Anbau und Sortenwahl.

Grünschnittroggen ist anspruchslos und bringt darüber hinaus weitere Vorteile mit: gut spätsaatverträglich, optimale Ausnutzung der Winterfeuchtigkeit, effiziente Verwertung vom im Boden verfügbaren Stickstoff und hohe Konkurrenzkraft gegenüber Unkräutern wie Ackerfuchsschwanz. Seine fein verzweigte Büschelwurzel fördert eine gute Lebend-verbauung und Stabilisierung des Bodengefüges, welches sich positiv auf das Bodenleben auswirkt. Die schnelle Massebildung im Frühjahr ermöglicht eine problemlose Aussaat von Zweitfrucht-Mais und damit zwei Biomasse-Ernten in einem Jahr. Am sichersten funktioniert das System auf Standorten mit guter Wasserversorgung, da Grünschnittroggen bis zur Ernte die Bodenwasservorräte beansprucht.

Anbautelegramm

Aussaat

Ein sorgfältig vorbereitetes Saatbett, gut abgesetzt und feinkrümelig, fördert eine gute Anfangsentwicklung des Grünschnittroggens. Folgende Eckdaten gelten zur Aussaat:

| Keimfähige Körner/m2 | 300–420 |

| Ähren pro m2 | 270–380 |

| TKG in g | 27–35 |

| Saatmenge in Reinsaat in kg/ha | 120–180 |

| Reihenweite in cm | 10–15 |

| Saattiefe in cm | 2–3 |

| Saatzeit | Ende August bis Ende September |

Düngung

Grünschnittroggen hat einen Stickstoffentzug von 90 – 120 kg N/ha und bietet eine gute Verwertungsmöglichkeit von Gülle oder Gärresten. Im Herbst kann Grünschnittroggen als „zur Futternutzung angebaute Zwischenfrucht mit Aussaat bis zum 15.09.“ und „Vorfrucht Getreide“ mit max. 60 kg/ha Gesamt-N bzw. 30 kg/ha Ammonium-N im Herbst gedüngt werden (bundeslandspezifische Vorgaben beachten!). In Roten Gebieten ist keine Düngung möglich. Im Frühjahr zu Vegetationsbeginn sollte zur Förderung der Massebildung die Stickstoffgabe möglichst früh in einer Gabe erfolgen. Der N-Bedarfswert beträgt zu diesem Zeitpunkt 80 kg N/ha (unter Anrechnung der Herbstgabe).

| sehr früher Grünschnittroggen mit durchschnittlich 3 kräftig entwickelten Halmen | |

| Sorte: PROTECTOR mit durchschnittlich 8 Halmen |

Pflanzenschutz

Ein Herbizid- bzw. Fungizideinsatz ist normalerweise nicht notwendig. Unkompliziert geht es auch nach der Ernte weiter: In der Regel kommt es nicht zu Durchwuchs in der Folgekultur.

Sortenwahl

Grundsätzlich sind Sorten für die Grünschnittnutzung auf eine hohe Massebildung im Frühjahr ausgerichtet. Eine Körnergewinnung ist nur mit speziellem Anbau möglich. Das bedeutet, Grünschnittroggen beginnt im Frühjahr früher mit dem Pflanzenwachstum und Ährenschieben und ermöglicht so bereits vor der Maisaussaat eine hohe Biomasseernte. Bei allen 12 derzeit in Deutschland zugelassenen Sorten handelt es sich um Populationssorten. Für die Sortenauswahl des Grünroggens zur Futternutzung ist neben TM-Ertrag, Standfestigkeit und Rohproteingehalt bedeutsam, allerdings gibt es auch Unterschiede zwischen den Sorten in der Vorwinterentwicklung, der Winterhärte oder speziellen Krankheiten wie z. B. Schneeschimmel.

Ertragsstabilität zählt auch!

Anhand der mehrjährigen LSV-Ergebnisse für Grünschnittroggen aus Niedersachsen lassen sich gut sowohl das Ertragspotenzial als auch die Ertragsstabilität einzelner Sorten erkennen (Abb. 1, dargestellt sind die marktrelevantesten Sorten). PROTECTOR brachte einerseits mehrjährig die höchsten Erträge, anderseits sind die Ertragsschwankungen dieser Sorte zwischen den Jahren vergleichsweise gering.

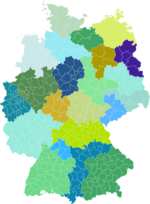

Die Umweltstabilität der einzelnen Grünschnittroggensorten lässt sich ebenfalls sehr gut bei einer überregionalen Verrechnung der letzten Jahre gruppiert nach Regionen mit kalten und milden Wintern erkennen (Südost bzw. Südwest). Auch hier ist bei einem Vergleich der Prüfsorten offensichtlich, dass sowohl in Regionen mit kalten Wintern als auch mit milden Wintern die Sorte PROTECTOR langjährig die zuverlässig höchsten Erträge brachte (Tab. 1).

Auf lageranfälligen Standorten ist es ratsam, auf die Standfestigkeit einer Sorte zu achten. Vor allem neue Sorten bieten hier züchterisch eine Verbesserung, wie z. B. SU VECTOR mit einer Einstufung von APS 3 (geringe Neigung zu Lager, Bestnote des Sortimentes 2022). Ihre Überlegenheit erzielen gute Grünschnittroggensorten nicht zuletzt durch ihre überaus hohe Winterhärte. Bei niedrigen Temperaturen sind sie im Gegensatz zu Körnersorten in der Lage, weitere Bestockungstriebe zu bilden, die ertragsbildend sind.

Ernte und Ertragserwartung

Einen optimalen Kompromiss aus Futterqualität und Ertrag bietet eine Ernte zum Stadium des Fahnenblattschiebens, was i. d. R. Ende April bis Mitte Mai erreicht wird. Dann kann bei einem Ertragsniveau von > 75 dt TM/ha mit Rohproteingehalten von > 10 % in der TM, Rohfasergehalten um die 25 % in der TM und Energiegehalten von > 6,7 MJ NEL/kg TM gerechnet werden. Die Ernteelastizität ist relativ gering: Mit fortschreitender Entwicklung nehmen Energie- und Proteingehalt rasch ab, bei steigendem Rohfasergehalt. Spätestens zum Ährenschieben sollte die Ernte abgeschlossen sein, – auch mit Blick auf eine rechtzeitige Maisaussaat. Innerhalb einer Wachstumszeit von 50 – 60 Tagen nach der Vegetationspause ist das Ährenschieben erreicht.

Um Verluste durch Sickersaft zu vermeiden, sollte Grünschnittroggen einen Trockensubstanzgehalt von 25 – 28 % aufweisen. Eventuell macht dies ein Anwelken nötig. Nach dem Anwelken kann das Erntegut mit einer Pick-Up-Vorrichtung und anschließendem Häckseln aufgenommen werden. Ein Häckseln des Ernteguts hat den Vorteil, dass im Silo eine hohe Lagerungsdichte erreicht werden kann und dadurch Nacherwärmungsprozesse verhindert werden. Zur Verbesserung des Silierverlaufs kann zudem Siliermittel hinzugegeben werden. Durch Stehenlassen einer langen Stoppel wird Futterverschmutzung verhindert. Bei einer frühzeitigen Aussaat könnte auch bereits im Herbst eine Nutzung vorgenommen werden.

Fazit

Nicht nur im Hinblick auf die GAP-Reform und den geforderten Fruchtwechsel auf Ackerland (GLÖZ 7) lohnt es sich, Grünschnittroggen mit in die Fruchtfolge aufzunehmen. Die Auflockerung von engen Mais-Fruchtfolgen mit Grünschnittroggen hat positive Effekte auf die Bodenfruchtbarkeit. Unter Trockenbedingungen kann mit Grünschnittroggen und damit mit einer zweiten Biomasseernte im Jahr die Futterproduktion abgesichert werden. Der Anbauerfolg wird neben den Standort- und Witterungsbedingungen und der Bestandesführung entscheidend von der Sortenwahl beeinflusst.

Text: Wibke Imgenberg und Michaela Schlathölter

Fotos: P.H. Petersen

Schnell gelesen (Kurzfassung):

Michaela Schlathölter und Wibke Imgenberg beschreiben, wie Grünschnittroggen angebaut werden sollte und ziehen darüber hinaus Rückschlüsse aus den LSV-Ergebnissen.

Anders als bei Körnerroggensorten oder Doppelnutzungssorten sind Sorten für die Grünschnittnutzung grundsätzlich auf eine hohe Massebildung im Frühjahr ausgerichtet Grünschnittroggen beginnt daher im Frühjahr früher mit dem Pflanzenwachstum und Ährenschieben und ermöglicht so bereits vor der Maisaussaat eine hohe Biomasseernte. Bei allen 12 derzeit in Deutschland zugelassenen Sorten handelt es sich um Populationssorten. Für die Sortenauswahl des Grünroggens zur Futternutzung ist neben TM-Ertrag, Standfestigkeit und Rohproteingehalt bedeutsam.

Anhand der mehrjährigen LSV-Ergebnisse für Grünschnittroggen aus Niedersachsen lassen sich gut sowohl das Ertragspotenzial als auch die Ertragsstabilität einzelner Sorten erkennen. Protector brachte einerseits mehrjährig die höchsten Erträge, anderseits sind die Ertragsschwankungen dieser Sorte zwischen den Jahren vergleichsweise gering. Deutschlandweit betrachtet, brachte diese Sorte sowohl in Regionen mit kalten Wintern als auch mit milden Wintern langjährig die zuverlässig höchsten Erträge brachte.

Nicht nur im Hinblick auf die GAP-Reform und den geforderten Fruchtwechsel auf Ackerland (GLÖZ 7) lohnt es sich, Grünschnittroggen mit in die Fruchtfolge aufzunehmen. Die Auflockerung von engen Mais-Fruchtfolgen mit Grünschnittroggen hat positive Effekte auf die Bodenfruchtbarkeit. Unter Trockenbedingungen kann mit Grünschnittroggen und damit mit einer zweiten Biomasseernte im Jahr die Futterproduktion abgesichert werden.